- 白

- 青

- 黒

- 文字サイズ 小

- 文字サイズ 大

- トップ >

- オンラインハンドアウト 今村遼佑×光島貴之 感覚をめぐるリサーチ・プロジェクト 〈感覚の点P〉展

オンライン・ハンドアウト

いまむらりょうすけ×光島貴之 感覚をめぐるリサーチ・プロジェクト 〈感覚の点P〉展

目次

ごあいさつ

東京都渋谷公園通りギャラリーは、このたび、美術作家・いまむらりょうすけと全盲の美術作家・光島貴之による、作品展示と感覚をめぐるリサーチの記録を報告する展覧会を開催します。

世代も制作スタイルも異なる二人は、2022年頃より対話をはじめ、共通の体験を糸口に個々の美術作家としての感覚の違いに注目して、そこから生まれる新たな表現を探ってきました。東京都渋谷公園通りギャラリーでは、この活動をより多くの方と共有する試みのひとつとして、2024年5月にプレイベントを開催し、2023年に京都で開催された展覧会「いまむらりょうすけ×光島貴之〈感覚の果て〉」(アトリエみつしま Sawa-Tadori)の出展作品の展示や、二人がプレイベントに際して共同制作した作品《触覚のテーブル》を用いたワークショップを行いました。続く本展では、そこから新たに展開した作品——この会場にあわせた今村のインスタレーションや、東京都現代美術館や渋谷の道玄坂界隈で光島が撮影し今村が編集した映像——の展示とあわせて、10件を超えるリサーチの記録とともに、これまでの軌跡をご紹介します。3つの展示室に広がる今村の空間をつかった作品や、手でふれることのできる光島のレリーフ状の作品は、鑑賞者が直感的に楽しむことのできる展示です。さらに、会期中には、さまざまな分野で活躍する方をゲストに招いた参加型プログラムも多数行います。

わたしたちは、外的な刺激をうけて自身の内側の変化を感じること、すなわち「感覚」を通して、他者の感じている世界にふれることができます。出展作家をはじめ、表現者、研究者、アスリートといった様々なゲストやご来場の皆様とともに、異なる視点を持ち寄り、他者との感覚の違いにふれ、価値観の違いを共有する多様な世界の在り方から表現の可能性を探っていきたいと思います。そして、ひとりひとり異なる感覚をテーマに、さまざまな人が対話したり、ひとり心の内を見つめたりすることで、身近な誰か、遠くの誰かについて、改めて考える機会となれば幸いです。

最後になりましたが、貴重な作品をご出品くださいました作家と、本展の実現のために貴重なご助言とご協力を賜りましたすべての皆様に、心からお礼申し上げます。

2025年2月

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館

東京都渋谷公園通りギャラリー

〈感覚の点P〉

「点P」とは、数学の問題に多く用いられる仮の記号です。面積を持たない点Pには位置だけがあり、線分上を一定の速度で動くなどします。本展覧会ではこの任意の点Pを、「ある人が持つ独自の感覚」になぞらえてみることにしました。というのも両者には、何らかの関数の一部を担っているという、ゆるやかな共通点があるように見えるからです。

点Pに具体的な位置や動きが与えられると、何かの時間やどこかの面積が定まります。同様に、身体へある刺激が与えられると、人は特定の感覚を得るでしょう。このように「感覚」や「点P」には、そこへ具体的な内容が与えられることで別の何かを明らかにする、関数とのかかわりがありそうです。

いまむらりょうすけと光島貴之は、ともに美術作家としてそれぞれの活動を続けてきました。2023年に京都で開催した展覧会「いまむらりょうすけ×光島貴之〈感覚の果て〉」では、お互いが⽇常の中で気になる感覚の交換を重ねるリサーチと、それらを経て制作した作品を発表しています。

人にはそれぞれの関数があり、まったく同じ刺激を受けたとしても得られる感覚は少しずつ異なります。ここでの関数とはすなわち感受性のことであり、今村と光島の共有体験が異なる作品として結実するのは、二人が異なる感受性を持つためです。そこには晴眼者/視覚障害者という区分では計り知れない複雑さが潜んでいます。

本展覧会ではその複雑さを複雑なままに、このリサーチ・プロジェクトを、今村と光島からより多くの人へと広げてみたいと思います。他者の内部で生じる感覚のプロセスを見ることによって、誰かの感受性を推し量ること。次はそれ自体が刺激となって、今までぼんやりとしていた自分自身の関数がはっきりとし始めるかもしれません。

空間上では個々に位置するそれぞれの点Pが、互いに独自の動きをしながら時に近づき、また離れていきます。その先には、また別の感受性を持った未だ見ぬ点Qとの出会いが待っているかもしれません。今村と光島における感覚のプロセスや、会期中のワークショップなどを通して、来場者のみなさまがさまざまな他者のさまざまな感受性にふれる機会となれば幸いです。

アトリエ みつしま

高内 洋子

アーティスト・ステートメント

いまむらりょうすけ(いまむら りょうすけ)

3年ほど前に光島さんと二人で展覧会をやろうという話になり、それなら単に一緒に作品を展示するだけではなく、感覚の交換をテーマに月に一度ぐらいの頻度で一緒に何かを行うことにしました。以降、頻度も力の入れ方も様々ですが、お互いの気になる場所に出かけたり、何かの企画を行ったりを周りの人も巻き込みながら続けてきました。

この活動は、コラボレーションの作品を作ることを目指しているわけではないし、作品を作る技術の交換をするわけでもありません。例えていえば、畑を耕すことに似ていると思っています。お互い自分の畑を耕して、時々こんな肥料を使っているとかこんな作物を育てているとかそんな情報交換をして、時にはいっしょに実験をして、また帰って自分の畑を耕す。それぞれの場所で全然別の作品を作ればいい。それがなぜ僕と光島さんなのかは、たぶん、けっこう離れているのかと思っていたら、どこか奥の方のある場所では畦道を挟んで隣り合っていたというぐらい畑が近かったからです。

この世界はどんなところなんだろうか、そんな不思議に子どものころから魅了されてきました。美術を学ぶようになってその自由度にふれて、ある場所の光景や音の環境、ふとした瞬間にふれる匂い、そのような世界から受け取る不確かな知覚を確かめたくて作品を作ってきました。光島さんは、ある部分においては僕にはない角度、深さでこの世界を捉えているのでしょう。それがどんなものか知りたい。それと同時に、お互いの作品の話をしていると全く同じような捉え方で世界を見ている場合も多いことを知りました。

昨年5月のプレイベントでは、ワークショップ用にさまざまな触感の素材がパッチワーク状になったテーブルを制作しました。参加者には、脈絡なく継ぎ接ぎになった質感をさわりながら個人の記憶を探り、それを話してもらう。それは同じテーブルに座る人の記憶を何かしら刺激することもあれば、しないこともあったと思います。

僕と光島さんの隣り合い方は、一つのケースに過ぎません。美術作家同士の美術を通したコミュニケーションが可能な隣り合いのあり方です。世の中には様々な隣接のかたちがあるのでしょう。僕たちのケースが皆さんの想像力を刺激し、見えにくい場所で隣り合う人々との新たなコミュニケーションの種となることを望んでいます。

いまむら・りょうすけ

1982年京都府生まれ。インスタレーション、映像、絵画、テキストなど多様な手法で、生活の中のささやかな出来事を取り上げ、見る人の記憶や感覚に働きかける表現を行っている。2018年より携わるプロジェクト「アートと障害のアーカイブ・京都」(きょうと障害者文化芸術推進機構)を通して光島と出会う。2023-2024年「味/処」展 神奈川県民ホールギャラリー(神奈川県)他、多数の出展歴と、複数の在外経験がある。

光島貴之(みつしま たかゆき)

2023年に京都で開催した企画展〈感覚の果て〉。そして、2024年5月には、今回のプレイベントを行い、《触覚のテーブル》を使ったワークショップも試みました。この触覚経験をもとにして、今回新たな展開を目指します。

出展作品としては、《手でみる野外彫刻》で1冊の本を読み解くような経験としての「触覚時間」を映像で体験していただき、《さやかに色点字 ― 中原中也の詩集より》で作品を見て、さわっていただきます。

《さやかに色点字》は、ぼくが高校時代に親しんだ中原中也の詩編から印象に残る1行を選びだし、それを「色点字」とかたちとして作品にしました。例えば、「ふむ じゃりの おとわ さびしかった」という1行は、音についてのぼくの記憶を刺激します。「えんがわに ひが あたってて」という1行からは、幼少期の明暗が見えていたときの視経験を呼び起こされ、縁側の木のぬくもりが触覚的に想起されます。

その他、中也の詩編を触読して感じとった「通りすぎた時間」や、「視経験として蘇ってくる記憶」、「存在の不安と喪失感」などを部分的に切りとり、ぼくの中から呼び起こされる感覚でかたちを作っています。

これらの作業を通してぼくの感覚はさらにさかのぼって、10歳ぐらいで完全に見えなくなっていく時期に獲得した「色点字」というきょうかんかくを再現することになりました。ぼくだけが思い浮かべられる映像的記憶ですが、いま一度この記憶を再現することで、感覚の果てへとさかのぼっていきたいと思います。

さらに、自分の言葉を色点字に組みこんだ新作と、見えていたときの色をモチーフにした作品。彫刻をさわるときの身体をイメージした《速く歩いて記憶に残す》を出展します。

さてぼくは、畦道を歩くのはたぶん苦手で、草に白杖を絡ませてこけてしまうかもしれません。でも転がり込んだ畑が今村さんの耕していた畑だったらラッキーですね。

色点字ときょうかんかく:

ひとつの感覚の刺激によって、別の知覚が不随意的に起こる現象をきょうかんかくという。

音を聴くと色が見えるという「しきちょう」や、文字を見るとそこにないはずの色が見える「しきじ」が代表的である。

ぼくの場合、視力が徐々に失われていった10歳頃に点字の文字のかたちに対応して色を感じるようになった。例えば「あ」は裸電球の色とか、「い」はくすんだ青(ざらつきあり)などの色を思い浮かべている。ラインテープやカッティングシートで絵を描き始めた1997年頃、それらの色と五十音の関係を忘れないよう言葉にして書き残した。これを「色点字」と呼んでいる。

みつしま・たかゆき

1954年京都府生まれ。10歳の頃に失明し、鍼灸を生業としながら、テープやカッティングシートを用いた「さわる絵画」の他、「触覚コラージュ」*、「釘シリーズ」など独自の方法で、自身の身体感覚を投影した新たな表現手法を探求。2020年、バリアへの新しいアプローチを実践する拠点として「アトリエみつしま」を開業。2019年「モットサテライト2019 ひろがる地図」東京都現代美術館(東京都)他、多数の出展歴がある。

*鑑賞者は、多様な手ざわりを組み合わせた素材にふれることで、光島の感じた世界をたどる。

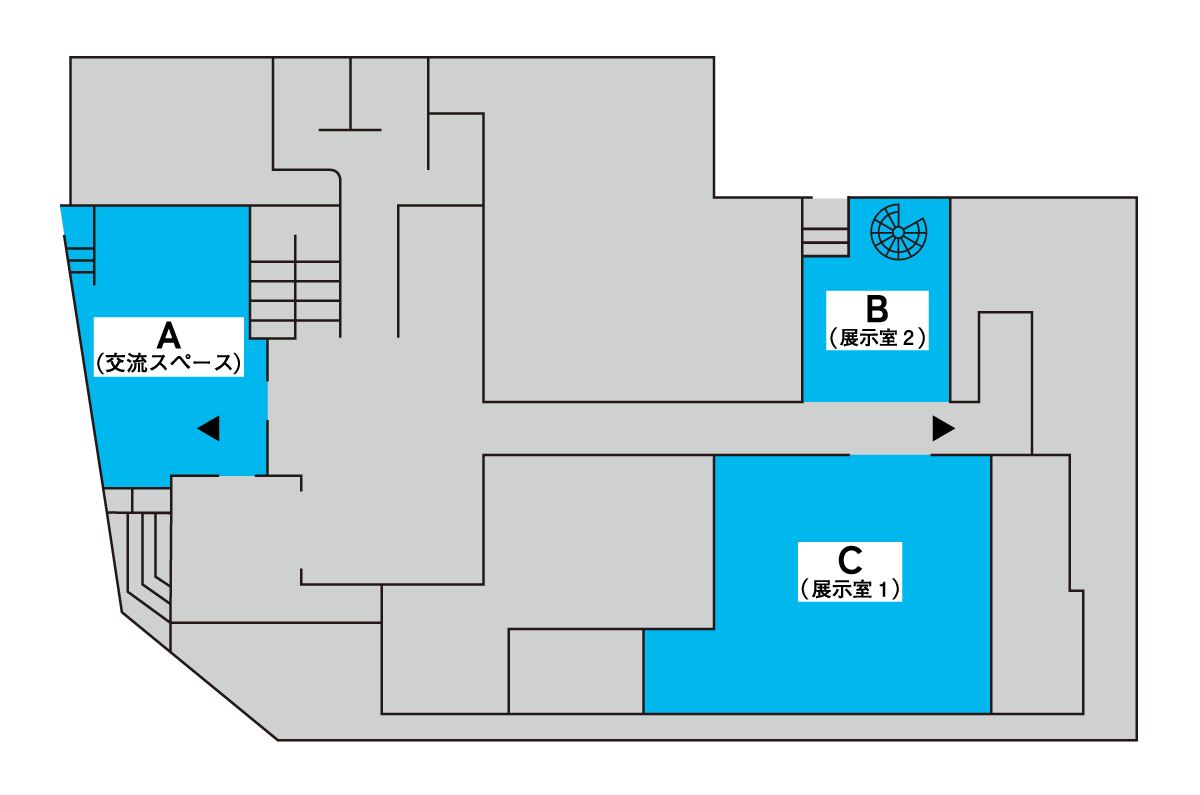

会場マップ

ハンドアウト

音声ガイド

1 展覧会の構成、展示室A(交流スペース)の会場案内(YouTube・約5分)

2 展示室B・C (展示室1・2)の会場案内(YouTube・約5分)

3 音声ガイドテキスト版

作品リスト

交流スペースの作品

I/M-1《触覚のテーブル》 さわれます

さわれます

さわれます

さわれます| 作家名 | いまむらりょうすけ、光島貴之 |

|---|---|

| 制作年 | 2024年 |

| 素材・材質(/技法) | ミクストメディア |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | 740×1440×740mm |

I/M-2《ワークショップ記録映像》 字幕・音声解説付き

字幕・音声解説付き

字幕・音声解説付き

字幕・音声解説付き| 制作年 | 2024年 |

|---|---|

| 素材・材質(/技法) | 映像 |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | 20分30秒 |

| その他 |

出演:ファシリテーター いまむらりょうすけ、光島貴之 ゲスト・アーティスト L PACK.(小田桐奨、中嶋哲矢) ゲスト いとうあさ、白鳥建二、他 編集:阪中隆文、小山友也 撮影:阪中隆文、小山友也、かねがえ歓一 制作:東京都渋谷公園通りギャラリー |

「《触覚のテーブル》ワークショップ」振り返りトーク 文字起こし

話し手:伊藤亜紗(東京科学大学 教授)、いまむらりょうすけ(出展作家)、光島貴之(出展作家)他

M-1《さやかに色点字 ― 中原中也の詩集より》 さわれます

さわれます

さわれます

さわれます| 作家名 | 光島貴之 |

|---|---|

| 制作年 | 2023-2024年 |

| 素材・材質(/技法) | 釘、アクリル絵具、ボンド、木片、その他ミクストメディア |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | サイズ可変 |

| その他 | 協力:株式会社高雄木材工業所 制作協力:アトリエみつしま |

展示室1の作品

I-1《プリペアド・トイピアノ》

トイピアノ:さわれます

/

トイピアノ:さわれます

/

その他:さわれません

その他:さわれません

トイピアノ:さわれます

トイピアノ:さわれます その他:さわれません

その他:さわれません| 作家名 | いまむらりょうすけ |

|---|---|

| 制作年 | 2025年 |

| 素材・材質(/技法) | トイピアノ、バケツ、ボウル、鍋、コップ、時計、スタンドライト、スポットライト、モーター、ソレノイド、LED、石、枝、電子回路、銅線、その他 |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | サイズ可変 |

作家コメント

もう何年も前から、プリペアド・ピアノという楽器、技法、というか概念に魅力を感じている。プリペアド・ピアノとは、ピアノの弦にゴムや金属などの異物を乗せたり挟んだりしてノイズを加えたり、音質を変化させたものをいう。ある旋律があってそれを奏でようとする時に、与えられたノイズによって多種多様な音が現れ、無限に変化する可能性を持つ。実は、世の中の全て、これと同じようなことなんじゃないだろうかと思っている。人生も。こう生きたいという意志があったとして、環境や様々な付随する要素がノイズとなってくっついてくる。だから面白いし、難しいし、その中で喜怒哀楽の感情が揺さぶられたりする。プリペアド・ピアノのそのノイズのあり方をもっと拡張したいと思っていた。

それは光島さんとのプロジェクトとは関係なく以前より考えていたことだったのだけど、光島さんと話していて歩く時の白杖の使い方や横断歩道の音響装置の話などから、空間の認識の仕方でこの作品と結びついた。どこか遠くで音がしたり、光や何かが動くのが見えるとそれによってその場所が認知される。展示室に置かれたトイピアノを鳴らすとき、ピアノの音とともに建物の中で何かが起こる。それによって空間の広さを感じられることもあれば、それはピアノのある場所からは見えない聞こえない場所での出来事で、ただ想像することを必要とされたりもする。(今村)

I-2《詩に触れる》

| 作家名 | いまむらりょうすけ |

|---|---|

| 制作年 | 2023年 |

| 素材・材質(/技法) | 映像 |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | 3分26秒 |

作家コメント

「でも、詩だけは点字で読みたいんですよね。」と光島さんは言う。最近は自動読み上げや朗読のサービスもあるので、だんだんと点字の需要は減っているらしい。墨字を点訳する必要がなく、紙に打ち出すコストもかからないので利便性は高いのだろう。だけど、小説はそれでいいけど詩は点字で読みたいというのは、考えてもみなかった。ただ、言われてみると確かに分かるような気がした。僕は、音読が苦手で黙読でないと文章の意味がしっかり頭に入ってこない。それと似ているのだろうか。詩という言葉と言葉の間にあるものも読まなければいけない表現には、機械や他者の音声を介して聞くのではだめなのだろう。文字を直に指先で触れながら読む時、どんな感覚で文章を味わっているのだろうか。指で文字を読めない僕には可能な限り想像するしかない。

今回の映像では、僕が詩を好きになるきっかけにもなったある一編の詩を点字ディスプレイにいれ、自動再生させた。中学生の時に国語の教科書で読んだとばかり思っていたのだけれど、今回、教科書の掲載を調べるとどうやら高校の時だったようだ。(今村)

M-1《さやかに色点字 ― 中原中也の詩集より》 さわれます

さわれます

さわれます

さわれます| 作家名 | 光島貴之 |

|---|---|

| 制作年 | 2023-2024年 |

| 素材・材質(/技法) | 釘、アクリル絵具、ボンド、木片、その他ミクストメディア |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | サイズ可変 |

| その他 | 協力:株式会社高雄木材工業所 制作協力:アトリエみつしま |

M-2《色と触覚に翻弄されて》 さわれます

さわれます

さわれます

さわれます| 作家名 | 光島貴之 |

|---|---|

| 制作年 | 2024年 |

| 素材・材質(/技法) | 釘、鋲、ゴム板、カッティングシート、OSB合板 |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | 155×1820×60mm |

| その他 | 制作協力:アトリエみつしま |

M-3《壊れかけた全体を取りもどす》 さわれます

さわれます

さわれます

さわれます| 作家名 | 光島貴之 |

|---|---|

| 制作年 | 2024年 |

| 素材・材質(/技法) | 釘、鋲、かすがい、アクリル絵具、ボンド、ベニヤチップ、OSB合板 |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | 160×1600×60mm |

| その他 | 制作協力:アトリエみつしま |

M-4《速く歩いて記憶に残す》 さわれます

さわれます

さわれます

さわれます| 作家名 | 光島貴之 |

|---|---|

| 制作年 | 2024年 |

| 素材・材質(/技法) | 釘、アクリル絵具、ボンド、ベニヤチップ、パイン集成材 |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | 450×600×80mm |

| その他 | 制作協力:アトリエみつしま |

M-5《美術館で言葉の毒を取り換える》 さわれます

さわれます

さわれます

さわれます| 作家名 | 光島貴之 |

|---|---|

| 制作年 | 2024年 |

| 素材・材質(/技法) | コード留め、画鋲、マップピン、カッティングシート、木片 |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | 950×255×100mm |

| その他 | 協力:竹中大工道具館 制作協力:アトリエみつしま |

M-6《思い出せない遠くの色》 さわれます

さわれます

さわれます

さわれます| 作家名 | 光島貴之 |

|---|---|

| 制作年 | 2024年 |

| 素材・材質(/技法) | 釘、アクリル絵具、ボンド、ベニヤチップ、カッティングシート、木片 |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | 345×120×130mm |

| その他 | 協力:竹中大工道具館 制作協力:アトリエみつしま |

展示室2の作品

M-7《手でみる野外彫刻》

| 作家名 | 光島貴之 |

|---|---|

| 制作年 | 2023年 |

| 素材・材質(/技法) | 映像 |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | 15分35秒 |

| その他 | 撮影・制作:光島貴之 編集:いまむらりょうすけ 企画:アトリエみつしま |

M-8《手でみる野外彫刻 ― アンソニー・カロ《発見の塔》1991年》

| 作家名 | 光島貴之 |

|---|---|

| 制作年 | 2025年 |

| 素材・材質(/技法) | 映像 |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | 12分22秒 |

| その他 | 撮影・制作:光島貴之 編集:いまむらりょうすけ 企画:アトリエみつしま 協力:アンソニー・カロ・センター、東京都現代美術館 特別協力:東京都渋谷公園通りギャラリー |

M-9《手でみる野外彫刻 ― 木にふれる》

| 作家名 | 光島貴之 |

|---|---|

| 制作年 | 2025年 |

| 素材・材質(/技法) | 映像 |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | 10分24秒 |

| その他 | 撮影・制作:光島貴之 編集:いまむらりょうすけ 企画:アトリエみつしま 特別協力:東京都渋谷公園通りギャラリー |

M-10《手でみる野外彫刻 ― しぶや道玄坂界隈》

| 作家名 | 光島貴之 |

|---|---|

| 制作年 | 2025年 |

| 素材・材質(/技法) | 映像 |

| サイズ・時間 高さ, 縦×幅, 横×奥行 | 10分21秒 |

| その他 | 撮影・制作:光島貴之 編集:いまむらりょうすけ 企画:アトリエみつしま 特別協力:東京都渋谷公園通りギャラリー |

リサーチ資料

ここで展示する一連の資料は、今村と光島によるリサーチ活動の記録です。リサーチは、2023年に京都で開催した展覧会「いまむらりょうすけ×光島貴之〈感覚の果て〉」(アトリエみつしま Sawa-Tadori)に向けて始まり、その後も継続されています。

この活動は、お互いの作品に直接反映することを必ずしも目的とはせず、些細なことをふくめ、お互いの日常での感覚や制作における興味の違いを確かめ、共有することを目的としています。そのため、活動の規模もさまざまで、ただどこかにふらっと出かけるような気軽なものもあれば、周りの人たちに関わってもらいながら進めた計画的なものまで多岐にわたります。

その一環として、ウェブ上での往復書簡「感覚の果て─あるいは、その始まりに向けて」もおこなっています。体験だけでは交換しきれないものを、言葉や対話の力によって補おうと試みています。すべてのリサーチについて言及しているわけではありませんが、振り返りながら書かれているものもあります。あわせてお読みいただければ幸いです。(今村)

石庭(せきてい)をみにいく

実施日:2022年10月24日

参加者:光島、今村、高内

場所:大徳寺 龍源院(りゅうげんいん)、瑞峯院(ずいほういん)

インスタレーションの感覚についてもっと知りたいと言っていたら、アトリエみつしまのすぐそばにある大徳寺の庭を一緒にみに行こう、と今村さんが提案してくれた。

今村さんが空間をつくるイメージの一つに石庭があるそうだ。一緒にみに行くことで、音と対話からどれくらい庭がわかるのだろうか。(光島)

近所を歩く

実施日:2022年11月14日

参加者:光島、今村、亀井

場所:アトリエみつしまSawa-Tadori周辺

光島さんに自宅とアトリエの間の普段よく歩くエリアを案内してもらった。自分もアイマスクをして光島さんの腕を持たせてもらって歩く。音が変化する場所、わずかに傾斜する道などおもしろいポイントを教えてもらう。(今村)

視覚に障害のある人・ミーツ・マテリアルでのワークショップ

実施日:2022年12月4日

場所:アトリエみつしま Sawa-Tadori

アトリエみつしまが近年、継続して行っている視覚に障害のある人が見える人のサポートをうけつつ作品を制作するワークショップ「視覚に障害のある人・ミーツ・マテリアル」の初回に、今村がゲスト講師として音をテーマにワークショップを行った。各グループごとに記憶や生活の中の音について話し合い、1分間程度の音による場を作って発表した。(今村)

| グループ 1「海辺で犬が走り回っている様子」 | 上杉晶、晶さんヘルパー、工藤瑠乃、森山未樹 |

|---|---|

| グループ 2「すずのおまつり」 | 上杉佳也、佳也さんヘルパー、たかのいくの、孫律存 |

| グループ 3「不思議な車」 | 芝山洲斗、芝山和美、石橋まりも、上辻美星 |

| グループ 4「屋根裏のパーティー」 | 光島貴之、山崎由樹、津守紗良、久世うた |

| グループ 5「朝の息づかい」 | 小林由紀、樋口美玖、武澤里映、宮崎あかね、森家 |

京都ライトハウスに見学にいく

実施日:2022年12月19日

参加者:光島、今村、高内

場所:京都ライトハウス

京都ライトハウスを訪ね、点字の印刷所や出版物、図書館などを案内してもらった。(今村)

手でみる彫刻コンペティション(2023)

実施日:2023年1月8日

場所:アトリエみつしま Sawa-Tadori

目では見ずに手でさわって審査する立体作品のコンペを行った。見える人も見えない人も審査員となり、審査後は全員でディスカッションを行った。今村とたかのいくのによる企画。詳しくは、「手でみる彫刻コンペティション(2025)」を参照。(今村)

カフェへいく

実施日:2024年1月11日

参加者:光島、今村、高内

場所:ウッドノート

コーヒーとカフェが大好きだという光島さんが古くから通う喫茶店にお茶をしに行く。東京都渋谷公園通りギャラリーでのプレイベントのワークショップについて話し合う。(今村)

ヴァンジ彫刻庭園美術館のワークショップに参加する

実施日:2023年1月22日

参加者:光島、今村

場所:ヴァンジ彫刻庭園美術館

ヴァンジ彫刻庭園美術館にて行われた彫刻をさわって鑑賞するワークショップ(主催:クリエイティブ・アート実行委員会)に二人で参加した。終わってからも、ずっと手のひらや指先に、大理石の滑らかさやブロンズのひんやりした感覚が残った。ワークショップの後、光島さんは美術館の許可を得て野外彫刻をさわる動画の撮影を行った。その時の動画は本展にて展示している《手でみる野外彫刻》(2023)に使用されている。(今村)

スルーネットピンポン体験会

実施日:2024年2月1日

参加者:光島、今村、高内/たかのいくの(画家)、もんあすか(東京都渋谷公園通りギャラリー)

講師:米澤浩一(第15回全国視覚障害者卓球大会 優勝者)、米澤まさ美(音球グレープス メンバー)

場所:京都市障害者スポーツセンター

米澤浩一さんを講師にスルーネットピンポンの体験会を行った。 ぼくが盲学校時代によくやっていた盲人卓球。見える人とも楽しめるスポーツかどうかを試してみた。(光島)

苔庭づくりに参加する

実施日:2024年2月18日

参加者:光島、今村、高内

場所:無鄰菴(むりんあん)

無鄰菴で行われた苔庭作りのワークショップに今村さんを誘って参加することになった。苔と石を並べて箱庭をつくった。庭を鑑賞するのではなく庭をつくるという行為によって、今村さんのインスタレーションにより近づけたかも。(光島)

《触覚のテーブル》ワークショップ

実施日:2024年5月19日、26日

ファシリテーター:光島、今村

ゲストファシリテーター:L PACK.

ゲスト:いとうあさ、白鳥建二

場所:東京都渋谷公園通りギャラリー

本展のプレイベントとして、さまざまな触感の素材でできたテーブルを用いてのワークショップを行った。その記録映像は、交流スペースにて上映中。(今村)

木をさわりにいく

実施日:2024年10月11日

参加者: 光島、今村、高内

場所:糺(ただす)の森

前から気になっていたことの一つに「木をさわる」ということがある。森の木をさわることはむしろ苦手としていたのだが、思い切って今村さんを誘うことで新しい発見があるかもしれないなと思い、糺の森に行ってみた。(光島)

手でみる彫刻コンペティション(2025)

実施日:2025年1月13日

場所:アトリエみつしま Sawa-Tadori

見えない人・見えにくい人が審査員になるコンペがあってもいいのではないか、今村が職場の同僚で画家のたかのいくのと会話する中で生まれた企画。2023年に続いて2回目もアトリエみつしまにて行った。審査は見える人も見えない人も加わりみんなで行い、その後意見交換の場を持った。(今村)

「手でみる彫刻コンペティションについて」(PDF) 156 KBたかのいくの

往復書簡

リサーチが進む様子は、ブログ「往復書簡『感覚の果て─あるいは、その始まりに向けて』」でご覧いただけます。

謝辞

クレジット

今村遼佑×光島貴之 感覚をめぐるリサーチ・プロジェクト 〈感覚の点P〉展

| 会期 | 2025年2月15日(土) ~ 5月11日(日) |

|---|---|

| 会場 | 東京都渋谷公園通りギャラリー 交流スペース、展示室1・2 |

| 主催 | 東京都渋谷公園通りギャラリー(公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館) |

| 出展作家 | 今村遼佑、光島貴之 |

| 企画 | アトリエみつしま、今村遼佑、東京都渋谷公園通りギャラリー |

| 展覧会タイトル | 高内洋子(アトリエみつしま) |

| 展覧会担当 | 門あすか(東京都渋谷公園通りギャラリー) |

| 運営補助/アクセシビリティ・コーディネート | 鹿島萌子 |

| 協力 | 金川あかね |

| 翻訳 | ブライアン・アムスタッツ(アムスタッツ・コミュニケーションズ) |

| 展覧会ビジュアル・デザイン | 芝野健太 |

| 展覧会ビジュアル・アートワーク | カワイハルナ |

| 作品輸送・作品展示 | ヤマト運輸株式会社 |

| 会場施工・作品展示 | スーパー・ファクトリー株式会社 |

| 展示照明 | 合同会社サムサラ |

| 映像展示テクニカル・エンジニア | 田中信至 |

| 広報物・ハンドアウト印刷 | 株式会社ライブアートブックス(株式会社大伸社) |

| オンライン・ハンドアウト・コーディング | 土田梓(株式会社アンティオ) |