- 白

- 青

- 黒

- 文字サイズ 小

- 文字サイズ 大

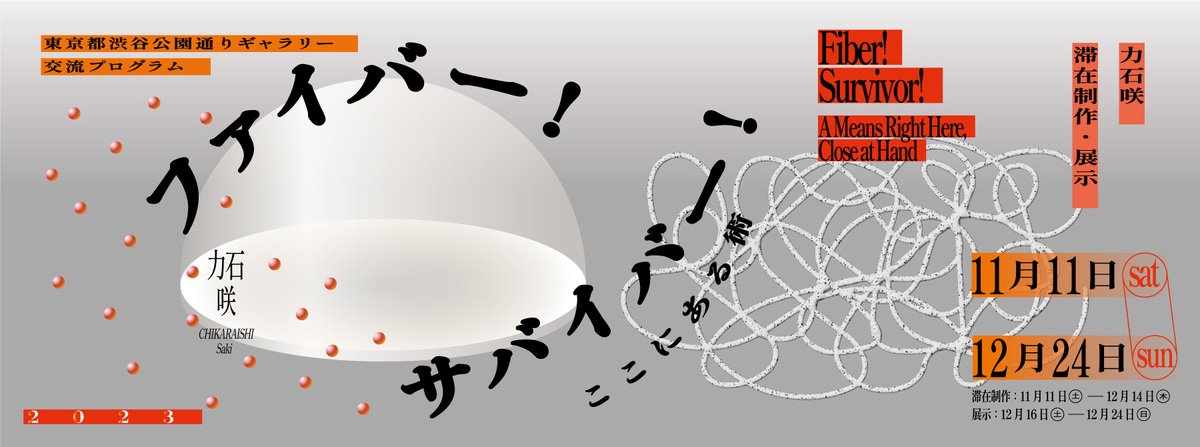

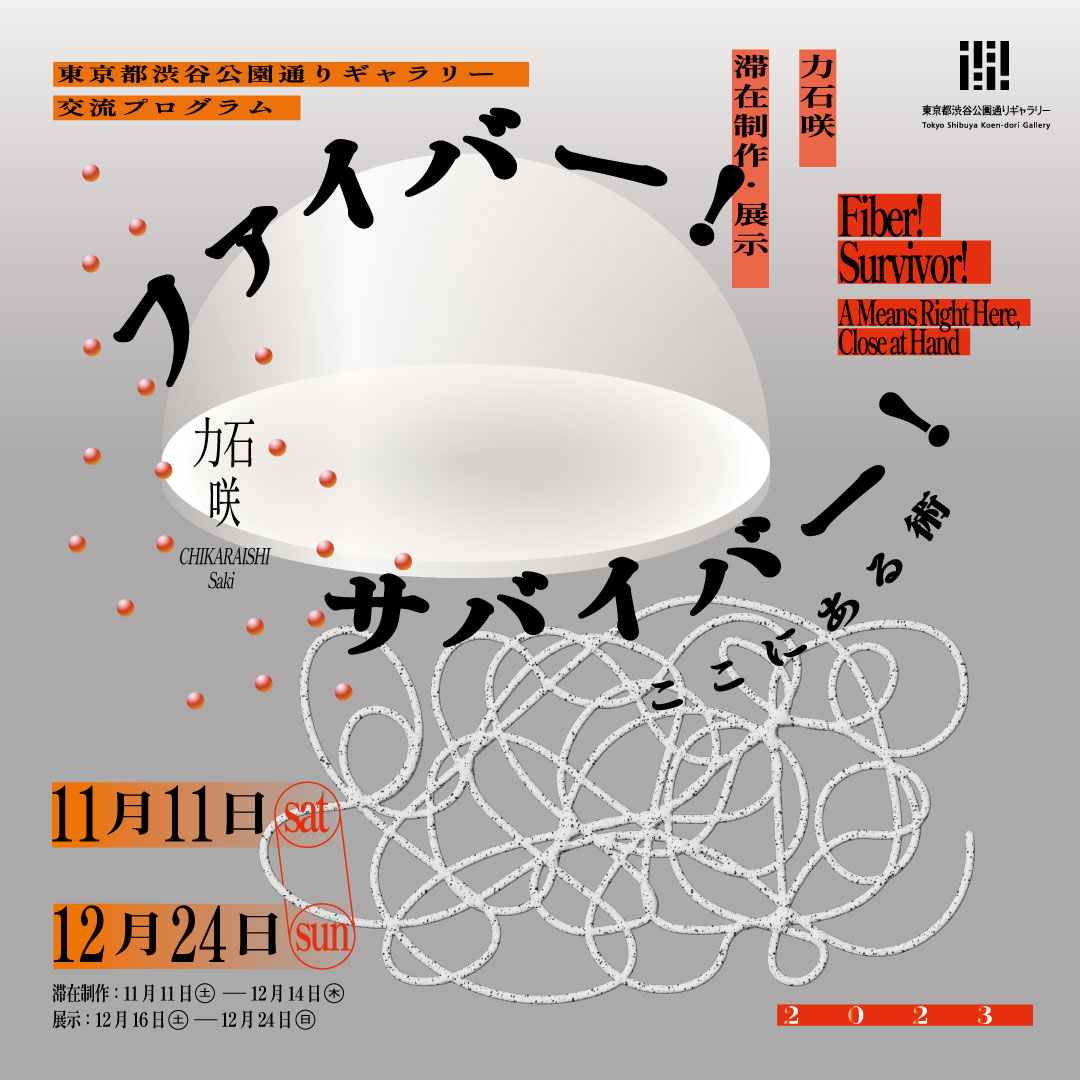

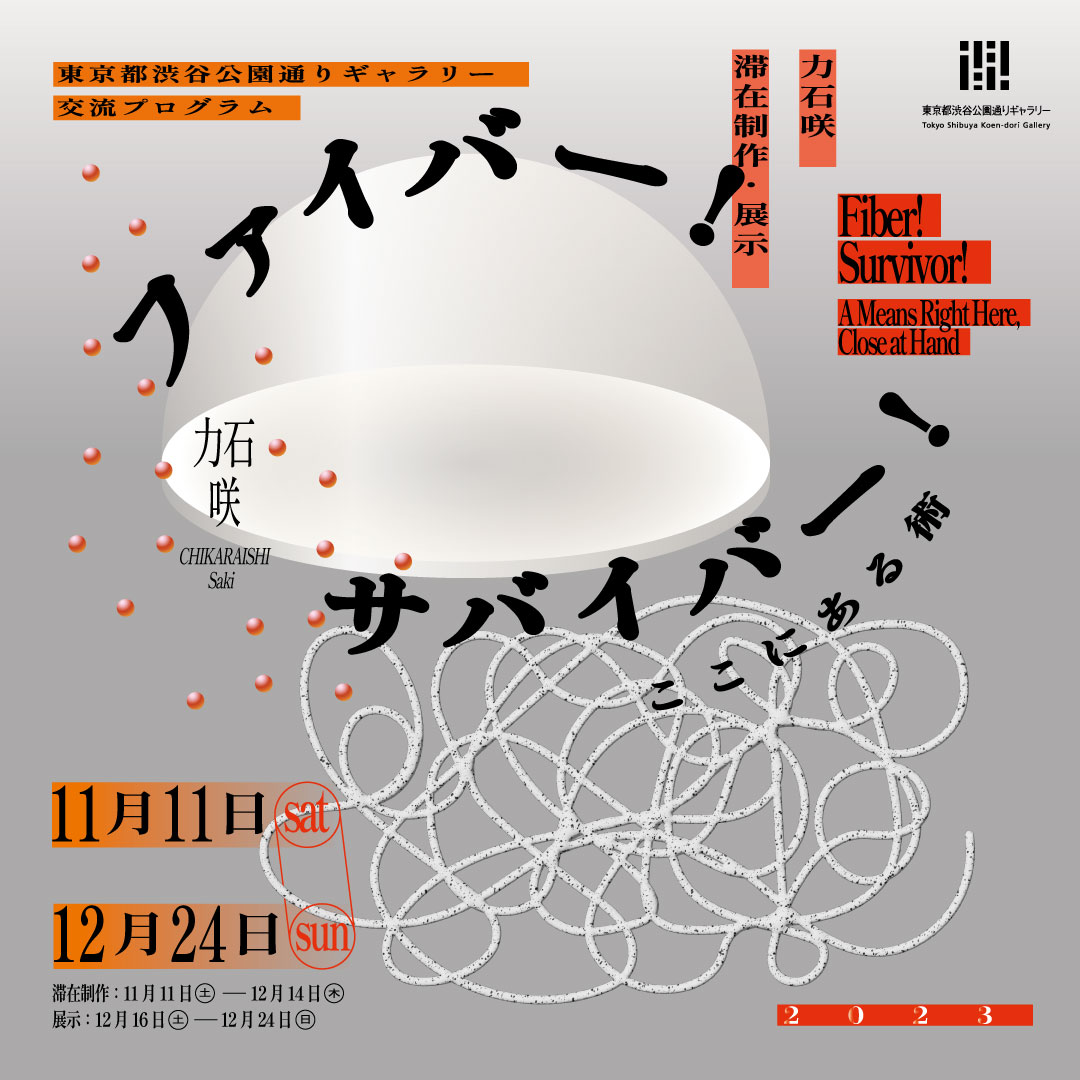

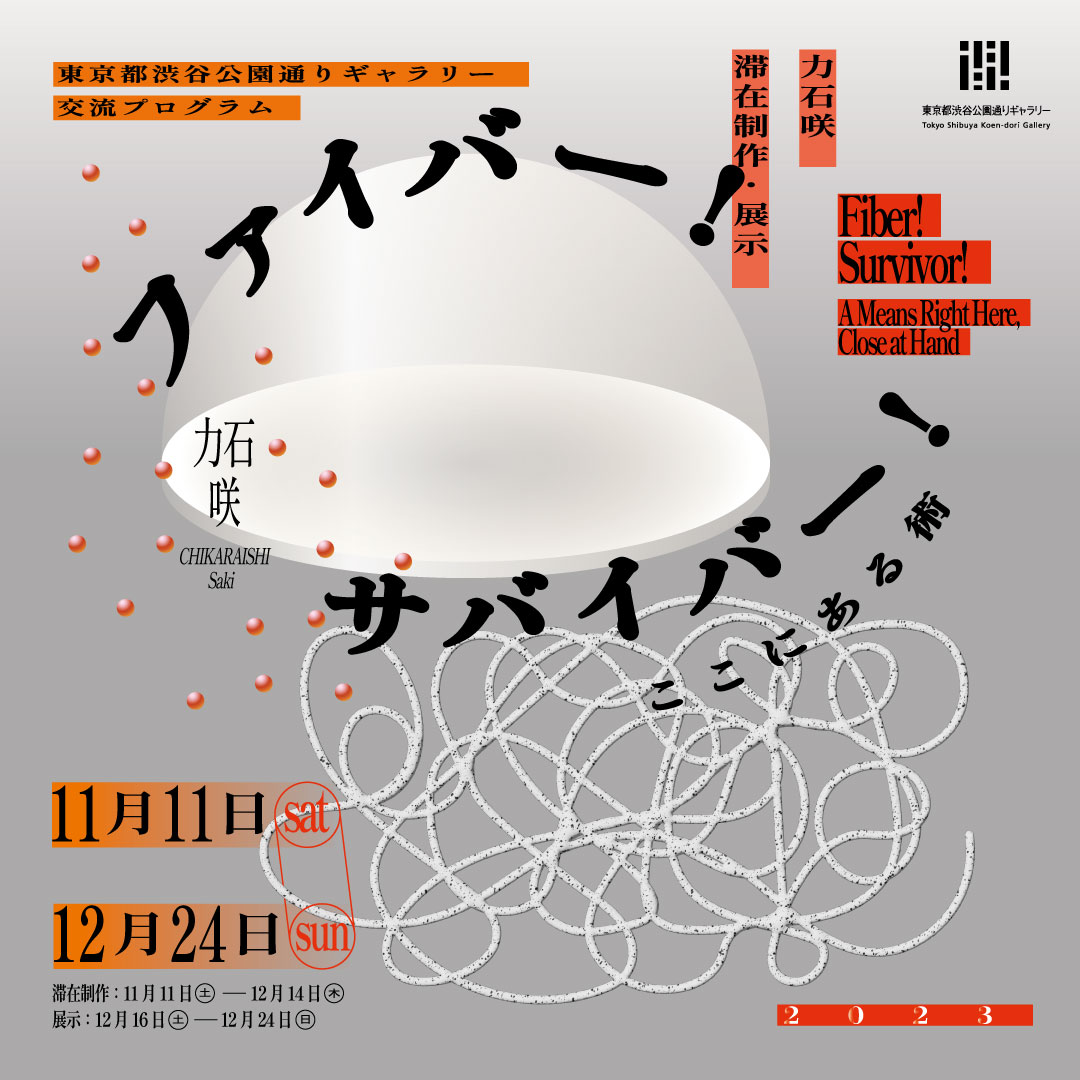

力石咲 滞在制作・展示

「ファイバー! サバイバー! ここにある術」

グラフィックデザイン:UESATSU

「力石咲 滞在制作・展示 ファイバー! サバイバー! ここにある術」では、糸や毛糸などの繊維素材を用いて制作する力石咲による滞在制作・展示を行います。

力石 咲はこれまで、ものや人、まちとの「つながり」に関心を注ぎ、編むことをコミュニケーションのメディアとした作品を多く手がけてきました。しかし、近年の不確実な世界情勢を目の当たりにして、自己を多くの他者へと開くことから、ふたたび自分自身と関わることへと立ち戻り、異なるつながり方を見出そうとします。

「この世界に糸と自分だけになったら、どうやって生き延びるか」。これは、力石が新たに掲げるテーマです。力石にとって、繊維はもはや単なる作品の材料ではなく、なじみ深く、自らの生存をも確実に支えるものといえます。糸はどんなときも力石の手にあり、たしかにここにある術なのです。

本プログラムでは、このテーマのもと、力石が時には来場者と交わりながら、「残糸」を用いて作品を制作し、その展示を行います。

「この世界に糸と自分だけになる」ことを、まず一緒に想像することから始め、繊維がつむぐ自分や他者、世界とのつながりを見つけてみませんか。

| タイトル | 力石咲 滞在制作・展示 「ファイバー! サバイバー! ここにある術」 |

|---|---|

| 日時 | 2023年11月11日(土)- 12月24日(日) 【滞在制作】2023年11月11日(土)- 12月14日(木) 【展示】2023年12月16日(土)- 12月24日(日) ※滞在制作期間中も、会場をご覧いただけます。ただし、作家がいない日や時間があります。 |

| 場所 | 東京都渋谷公園通りギャラリー 交流スペース |

| 開館時間 | 午前11時 - 午後7時 |

| 休室日 | 月曜日、12月15日(金) |

| 入場料 | 無料 |

| 作家 | 力石 咲 |

| 主催 | (公財)東京都歴史文化財団 東京都現代美術館 東京都渋谷公園通りギャラリー |

| 協力 | 大垣化染株式会社 |

作家|力石 咲 CHIKARAISHI Saki

Website: https://www.muknit.com

Instagram: @powerstone_bloom

[参考画像]

《Emotional Support 7》2022年 撮影:竹村直恭

《力石咲のワイルドライフ》2020年 「MIND TRAIL 奥大和 心のなかの美術館」展示風景 撮影:忽那光一郎

関連イベント

詳細は各イベントページにて随時お知らせいたします。

力石咲 滞在制作·展示「ファイバー!サバイバー!ここにある術」関連イベント

ファイバー! ワークショップ!

- 開催日

- 2023年11月11日(土)午後1時-午後2時30分

2023年11月11日(土)午後4時30分-午後6時 - 会場

- 東京都渋谷公園通りギャラリー 交流スペース

- 入場料

- 無料

糸や毛糸などの繊維素材を用いて制作する力石 咲。

本イベントでは、作家と一緒に「繊維でサバイブする方法」を考えます。

力石咲 滞在制作・展示「ファイバー! サバイバー! ここにある術」関連イベント

アーティスト・トーク

- 開催日

- 2023年12月16日 (土) 午後2時ー午後3時

- 会場

- 東京都渋谷公園通りギャラリー 交流スペース

- 入場料

- 無料

糸や毛糸などの繊維素材を用いて制作する力石 咲。

滞在制作や完成した作品について、うかがいます。

力石咲 滞在制作・展示「ファイバー! サバイバー! ここにある術」関連イベント

ほどくパフォーマンス

- 開催日

- 2023年12月24日(日) 午前1時頃から閉館時間(午後7時)までの間に随時

※2023年12月23日(土)にはプレ・パフォーマンスを行います(午後1時頃から閉館時間までの間、随時) - 会場

- 東京都渋谷公園通りギャラリー 交流スペース

- 入場料

- 無料

「ファイバー! サバイバー! ここにある術」を通して制作、展示した作品をゆっくりとほどいていきます。